Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano, 1940-1943

Nel 1940 il regime fascista italiano instituì l’Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano, sul modello dell’Ente di Colonizzazione della Libia e dei piani di bonifica integrale dell’Agro Pontino. La Sicilia rappresentava l’ultima frontiera di un processo di «colonizzazione interna» che aveva per obiettivo la «ripopolazione» e «modernizzazione» – ossia l’occupazione e l’urbanizzazione forzata – di territori percepiti come spazi omogenei, «vuoti» e «sottosviluppati».

Il piano prevedeva la costruzione di sedici villaggi come avvio di un processo di trasformazione agricola della campagna siciliana concepita in un’ottica estrattivista e capitalistica. Il progetto era inoltre strumentale allo sviluppo di piani di migrazione forzata verso il sud portati avanti dal regime con l’obiettivo di evitare rivolte nelle campagne settentrionali e recidere i legami tra lavoratori agricoli e movimenti antifascisti. Nonostante queste premesse, con l’entrata dell’Italia nella Seconda Guerra Mondiale nel 1940, i lavori furono interrotti anticipatamente nel 1943. Solo otto dei sedici villaggi previsti furono inaugurati fino ad allora, mentre gli altri rimasero incompiuti.

Seguendo i principi dell’estetica modernista e i piani dell’architettura coloniale fascista, i villaggi si sviluppano intorno al vuoto di una piazza, il «centro civico» circondato dalle istituzioni statali preposte alla formazione culturale, politica e spirituale dei «fascisti di domani»: la Casa del Fascio, la chiesa, la scuola, l’Ente di Colonizzazione, ecc.

Lo spopolamento delle campagne siciliane a seguito della Guerra portò a un abbandono della maggioranza di questi villaggi e a un progressivo deterioramento degli edifici, alcuni dei quali furono riconvertiti in abitazioni dai residenti. Più recentemente, l’amministrazione di destra della Regione Sicilia, nel tentativo di recuperare l’eredità del fascismo, ha allocato dei fondi per la preservazione architettonica di questi villaggi, riportati al loro stato originale. In linea con le moderne teorie del restauro e della storia dell’architettura che separano l’estetica dai valori sociali, politici ed economici, questi sforzi di conservazione hanno rinforzato l’idea che l’architettura fascista possa persistere senza perpetrare le ideologie del fascismo.

Nonostante la caduta del fascismo e la fine del colonialismo storico, l’Italia non ha ancora compiuto un processo di defascistizzazione e decolonizzazione. L’assenza di una revisione critica della sua storia violenta ha permesso all’eredità culturale e politica del colonialismo e del fascismo di persistere nel razzismo istituzionale e nella presenza, normalizzata o trascurata, di edifici, monumenti, memoriali, targhe e toponimi che ne incarnano e celebrano la memoria.

Tenendo conto del ritorno alle ideologie fasciste in atto su scala globale e dei movimenti migratori dalle ex colonie specialmente verso l’Europa, che non possono essere ignorati, ri-aprire un processo di decolonizzazione e defascistizzazione dell’Italia è diventato più che mai urgente. Bisogna inoltre fare fronte alla questione dell’eredità architettonica del fascismo e del colonialismo. È possibile immaginarne un riuso che non ne perpetui le ideologie, e che non rischi di produrre forme di autoassoluzione e sentimenti nostalgici? Chi ha il diritto di preservare, riutilizzare e rinarrare questa eredità?

Verso un Ente di Decolonizzazione, 2017-2021

Nel 2017, Asmara è stata nominata patrimonio mondiale UNESCO con il titolo «Asmara: una città modernista d’Africa», che fa riferimento alla trasformazione urbana e architettonica associata all’occupazione coloniale italiana dell’Eritrea. Soggetta a molteplici critiche, la nomina di Asmara ha sollevato varie preoccupazioni, a partire dal rischio di presentare la città costruita dai coloni italiani come modello di patrimonio urbano per il continente africano, e ha esposto la prospettiva eurocentrica sull’architettura alla base dei paradigmi di conservazione applicati dall’UNESCO.

È importante riconoscere l’interconnessione tra colonialismo e modernismo. Il modernismo architettonico continua ad essere celebrato per la sua estetica, nonostante le sue fondamenta coloniali, ed è a sua volta il fondamento di una concezione moderna dell’architettura ancora abbracciata da molti. Il modernismo e la sua concezione di modernità sono inerentemente connessi alla negazione e alla degradazione di altri approcci e altre visioni del mondo. Di conseguenza, nel nome dell’architettura moderna vengono cancellate intere comunità, modi di vita e luoghi d’interesse storico. Il postmodernismo ha già tentato una critica del modernismo, ma la critica non è di per sè sufficiente. Il nostro compito è quello di immaginare forme di architettura che vadano al di là del modernismo, verso la demodernizzazione.

La demodernizzazione esplorata nel lavoro di DAAR non è una forma di anti-modernismo reazionaria, anti-tecnologica, e non richiama alcun sentimento di nostalgia fascista e nazionalista. Al contrario, questa promuove la «profanazione» dell’architettura modernista

come un metodo di disintegrazione, che opera sia a livello discorsivo che pratico, in contrasto con l’alienazione e l’universalizzazione aggressiva della modernità, immaginando forme di riappropriazione e riuso.

Verso un Ente di Decolonizzazione è un’istallazione artistica presentata da DAAR al Palazzo delle Esposizioni di Roma—sede della prima mostra internazionale di arte coloniale nel 1931—in occasione della Quadriennale di Roma 2020 FUORI, a cura di Sarah Cosulich e Stefano Collicelli Cagol. Traendo ispirazione dalla nomina di Asmara come patrimonio UNESCO, l’istallazione prende in esame la storia dei villaggi costruiti dal regime fascista in Sicilia come fase preliminare verso la creazione di un Ente di Decolonizzazione per coloro che sentono il bisogno di mettere in discussione il retaggio storico, culturale e politico di una storia intrisa di colonialismo e fascismo.

Nel 2021 e 2022, i corsi DAAS (Decolonizing Architecture Advanced Studies), Royal Institute of Art di Stoccolma, e Critical Urbanisms, Università di Basilea, hanno organizzato la summer school Difficult Heritage. Questa si è svolta a Borgo Rizza, uno dei villaggi fascisti sopracitati, che, come gli altri, prende il nome da un «martire fascista», di cui teniamo il nome sbarrato per rifiutarne la commemorazione e ricordarne invece i crimini di guerra. Nel contesto di un ritorno di sentimenti nostalgici e neo-fascisti, testimoniato, ad esempio, dall’apposizione di una nuova targa a Borgo Bonsignore per commemorare le «gesta eroiche» – i crimini contro l’umanità – di un Generale morto durante l’occupazione d’Etiopia, DAAR ha collaborato con il Comune di Carlentini, la comunità locale e le università sopracitate per aprire uno spazio di pedagogia critica, per indagare le conseguenze del retaggio dell’architettura coloniale e fascista.

La summer school ha esplorato nuove possibilità di relazionarsi a questa eredità difficile, problematizzando lo sfruttamento delle aree «rurali» a beneficio di quelle «urbane», nonché storie di migrazione e questioni di ingiustizia post/coloniale, soprattutto alla luce di un rinnovato interesse verso la «campagna» a seguito della pandemia da COVID-19. Muovendo ancora un passo avanti verso la costituzione di un Ente di Decolonizzazione, la summer school ha rappresentato anche un primo importante gesto di profanazione di questi luoghi, usati contro loro stessi e aperti a nuove forme di uso comune, differenti da quelle per cui erano stati progettati.

Ente di Decolonizzazione – Borgo Rizza, 2022-2024

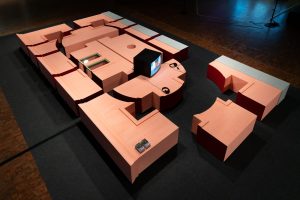

Portando avanti la profanazione fisica e simbolica dell’Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano, l’istallazione Ente di Decolonizzazione – Borgo Rizza espande la conversazione sul processo di defascistizzazione e decolonizzazione dell’Italia portandola in altri contesti, favorendo il dialogo con altri luoghi e altre comunità, per costruire nuove alleanze. Basata sulla facciata dell’Ente di Colonizzazione di Borgo Rizza, destrutturata in una serie di moduli riprodotti come sedute modulari per formare una piattaforma per uno spazio discorsivo aperto, l’istallazione è stata spostata e riassemblata in diversi contesti che, come Borgo Rizza, costituiscono posizioni privilegiate per affrontare questioni di decolonizzazione e defascistizzazione. Precedute da lettere di invito a partecipare, le attivazioni dell’istallazione sono state pensate come «assemblee decoloniali» aperte a chiunque volesse prendere parte a questa conversazione. I partecipanti e le partecipanti sono stati incoraggiati a condividere esperienze e riflessioni personali, ma anche incertezze legate alla propria relazione con il lascito del fascismo, del colonialismo e del modernismo, ritrovandosi in uno spazio orizzontale aperto alla vulnerabilità, per immaginare assieme nuove possibilità di uso critico di quest’eredità coloniale fisica e simbolica.

In questo sito sono riportate trascrizioni parziali da queste «assemblee decoloniali», inframezzate da domande nate proprio da queste conversazioni come linee guida per un processo di decolonizzazione collettiva.

Ente di Decolonizzazione – Borgo Rizza

Un progetto di DAAR – Sandi Hilal e Alessandro Petti

Ricerca: Sandi Hilal, Emilio Distretti, Alessandro Petti

Coordinamento progettuale: Sara Pellegrini

Curatela del public program: Matteo Lucchetti

Assistenza all’Installation Design e produzione: Orizzontale and Zapoi

Video Editing: Husam Abusalem

Documentazione: Pietro Onofri

Progetto grafico del sito: Elisa Chieruzzi, NERO Editions

Editor del sito: Michele Angiletta e Marta Ceccarelli, NERO Editions

Programmazione: Emanuele Pesa

Ringraziamenti: Corrado Gugliotta, Salvatore La Rosa, Iole Lianza, Laura Mariano, Remo

Minopoli, Nicolò Stabile, Kathryn Weir

Co-commissionato e co-prodotto da La Loge, Brussels; Biennale di Berlino; Museo Madre,

Napoli; Comune di Albissola Marina

Progetto realizzato grazie al sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea

del Ministero della Cultura nell’ambito del programma Italian Council (2021)

Materiali: legno, intonaco, plexiglass

Dimensioni: 350x600x45 cm

Courtesy DAAR